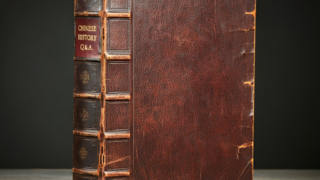

中国史

中国史 族誅とその歴史的背景:唐代と日本の違いについて

族誅は、歴史的に見て非常に重い刑罰であり、特定の家族や一族全体に対して課せられることがありました。特に唐代や明代において、謀反や大逆の罪を犯した者に対してその家族全体を対象にした処罰が行われました。この制度が日本においてどう受け継がれたのか...

中国史

中国史  中国史

中国史  中国史

中国史  中国史

中国史  中国史

中国史  中国史

中国史  中国史

中国史  中国史

中国史  中国史

中国史  中国史

中国史