日本史

日本史 戦国時代の女性に戒名が多い理由とその背景を解説

戦国時代の女性について調べると、多くの場合、戒名や出家名がメインで記録されており、実名や実家に関する情報が少ないことに気づくでしょう。この現象には歴史的な背景や文化的な理由が深く関係しています。本記事では、戦国時代の女性が戒名で知られること...

日本史

日本史  世界史

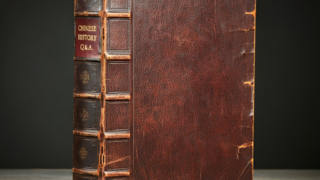

世界史  中国史

中国史  日本史

日本史  世界史

世界史  中国史

中国史  日本史

日本史  世界史

世界史  中国史

中国史  日本史

日本史