日本史

日本史 1635年の武家諸法度と奉書船以外の海外渡航禁止について

1635年に出された武家諸法度の寛永令と奉書船以外の海外渡航禁止令について、これらが同時期に施行されたことについて理解することは、江戸時代初期の日本の政策の重要な部分を知るために重要です。特に、鎖国政策を進めた背景やその意図を理解することは...

日本史

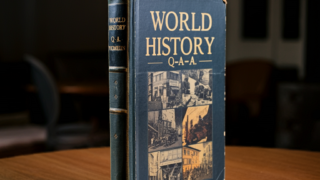

日本史  世界史

世界史  中国史

中国史  日本史

日本史  世界史

世界史  全般

全般  中国史

中国史  日本史

日本史  世界史

世界史  全般

全般